Cruce perceptual: concepto y antecedentes

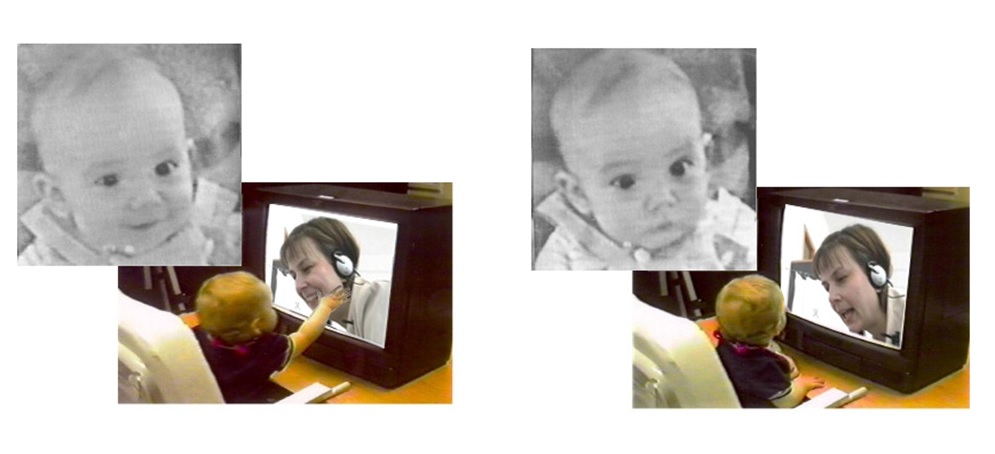

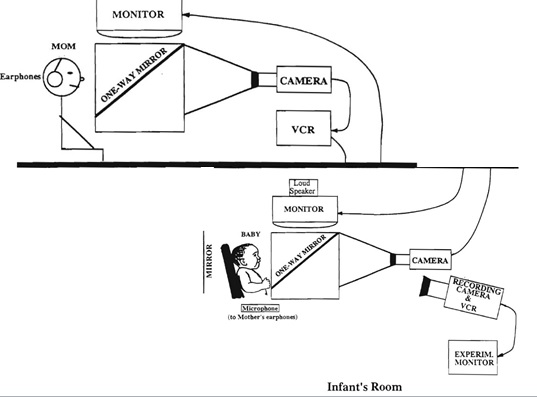

Hace más de dos décadas, dos investigadoras británicas, Lynne Murray y Colwyn Trevarthen, estudiaron la conducta de un bebé en interacción comunicativa con su madre. Observaron qué ocurría entre madre e hijo si su interacción estaba mediada a través de un circuito cerrado de televisión: el niño tenía ante sí una pantalla en la que podía ver la imagen de la madre dirigiéndose a él y recíprocamente ocurría lo mismo para la madre.

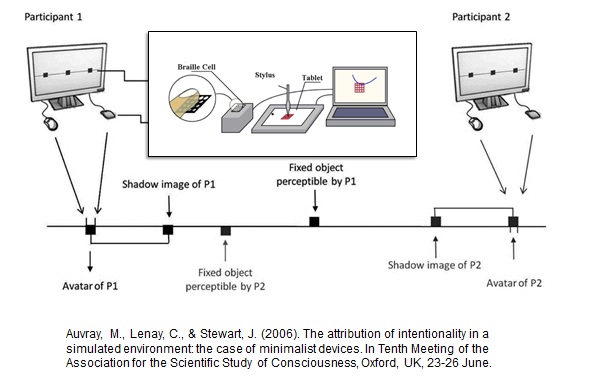

A partir de los experimentos originales, varios investigadores de la universidad francesa de Compiègne reprodujeron en condiciones de laboratorio un experimento similar donde dos sujetos mantenían una interacción ciega a través de computadores. Ambos jugadores se situaban en habitaciones diferentes e interactuaban compartiendo una misma aplicación virtual a la que accedían desde su correspondiente ordenador. Con los ojos tapados, cada participante modificaba la posición de un cursor en la pantalla a lo largo de una línea mediante el movimiento transversal de su ratón, y recibía un estímulo en el momento en que el cursor se cruzaba con algo durante su movimiento.

Los sujetos podían cruzarse con dos tipos de cosas: el cursor real del otro participante o una grabación del movimiento del cursor contrario pero con cierto desfase temporal (nótese que es una simplificación del experimento de la madre y el hijo en condiciones mínimas). Sorprendentemente, sin ningún acceso visual al monitor e interactuando con dos señales idénticas, el sujeto era capaz de identificar cuándo la interacción establecida era con el humano y no con su copia (del mismo modo que el bebé, aún con un cerebro inmaduro, identificaba la situación en la que la interacción con su madre era artificial).

Los sujetos podían cruzarse con dos tipos de cosas: el cursor real del otro participante o una grabación del movimiento del cursor contrario pero con cierto desfase temporal (nótese que es una simplificación del experimento de la madre y el hijo en condiciones mínimas). Sorprendentemente, sin ningún acceso visual al monitor e interactuando con dos señales idénticas, el sujeto era capaz de identificar cuándo la interacción establecida era con el humano y no con su copia (del mismo modo que el bebé, aún con un cerebro inmaduro, identificaba la situación en la que la interacción con su madre era artificial).Hoy conocemos muchos aspectos de la comunicación humana que no son el resultado de ningún análisis. Por ejemplo, existen capacidades expresivas que los bebés desarrollan y que les permiten participar en interacciones con sus progenitores, antes de poder hablar ni de explicar su conducta. Esta capacidad, de aparición a edades muy tempranas, no desaparece para ser sustituida por una nueva aptitud cognitiva, más madura, que surge con el inicio del lenguaje, y que permite interpretar las interacciones comunicativas en términos predictivos. Al contrario, pervive como soporte natural de nuestras interacciones, generando una experiencia psicológica esencial para los procesos de socialización.

Por ejemplo, en los fenómenos de atribución de emociones entre interlocutores en una conversación, no partimos de la observación sensorial de los movimientos corporales y faciales (la posición, orientación, tono de voz, gestos, sonrojo,...) para deducir lo que está sintiendo el otro, sino que reconocemos las emociones ajenas de manera directa, espontánea, reactiva y sin ningún tipo de análisis, al mismo tiempo que se genera en nosotros un sentimiento similar. «Vemos» directamente que alguien está enfadado, molesto, triste o eufórico, sin necesidad de deducirlo de sus movimientos musculares o faciales.

Estos experimentos son un buen ejemplo de cómo, en los intercambios comunicativos humanos, además del mensaje que se transmite, hay una serie de elementos que se refieren a las contingencias de la interacción y que nos permiten identificar que una comunicación real se está produciendo. Se producen en situaciones de interacción cara a cara (aunque, como se ha indicado, pueden activarse en situaciones artificiales) y tienen que ver con aspectos expresivos (posición corporal, orientación, tono de voz, configuración facial, tiempo de respuestas,...) que son percibidos directamente y no como síntomas que hay que interpretar. Permiten a los interlocutores construir patrones de interacción comunes que les hagan regular mutuamente sus acciones.